MCG.001, 817GF-01, 2001.012, SF.010, P.004, 17726, FCR.1.ESC01, MMA.P.RES.001 e podia continuar todo o dia a escrever aqui exemplos de números de inventário usados nos museus portugueses, mas penso que as hipóteses apresentadas serão suficientes para que compreendam onde quero chegar: não há uma norma, uma só forma de o construir e, muito menos, uma forma de o construir de maneira a que o número de inventário nos diga tudo sobre determinado objecto. E mais: isso não constitui, ou não deveria constituir, qualquer problema para o museu e para o seu sistema de informação!

Vem este post a propósito da crescente quantidade de discussões e reflexões que tenho vindo a assistir nos museus sobre a forma de construção do número de inventário que, na minha opinião, são (dizendo de uma maneira bruta) um desperdício de tempo e recursos! Passo a explicar.

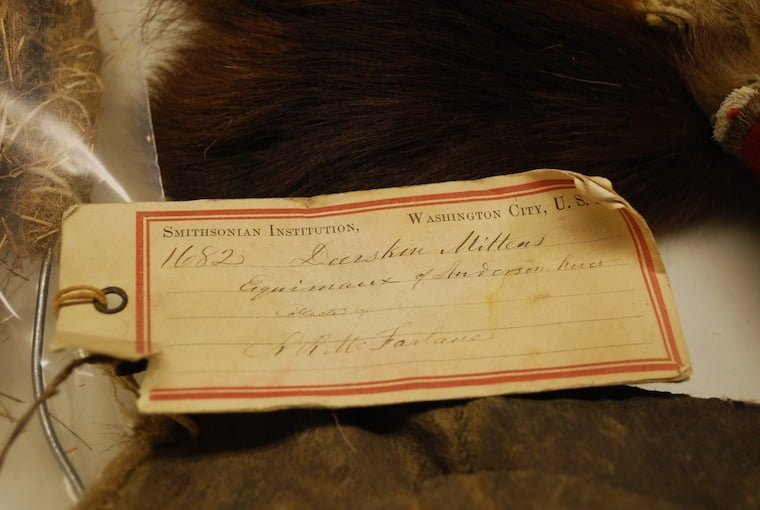

Historicamente o número de inventário servia, nos sistemas de fichas manuais, para identificar os objectos de forma rápida, tal como as cotas, assunto e CDU nas bibliotecas, sem termos que tirar a própria ficha do seu local para perceber de que tipo de objecto se tratava. Este tipo de constrangimento fazia com que o número de inventário tivesse quase sempre a referência (numa letra, número, etc.) da tipologia do objecto, da colecção a que o mesmo pertence, do sítio arqueológico de onde provinha, do autor, do ano de incorporação, entre outro tipos de informação que auxiliavam os conservadores na organização desse tipo de ficheiros. Muitos de nós encontramos objectos nas colecções dos museus com este tipo de referência, basta consultar uma colecção online. Estes constrangimentos desaparecem totalmente com a introdução dos sistemas informatizados de gestão de colecções. Vejamos porquê.

Um importante ponto prévio nesta discussão: o número de inventário deve ser tão permanente quanto possível! Não defendo qualquer actualização do número de inventário que não seja bem fundamentada e ainda melhor documentada!

O número de inventário poderia (e devia para evitar perdas de tempo a discutir este tema) ser actualmente um número automático incrementado pelo sistema de gestão das colecções, não fosse a necessidade de manutenção de números de inventário pré-existentes! Ninguém quer, como é óbvio, remarcar os objectos, criar sistemas de remissão que permitam identificar os números de inventário de determinados objectos que foram já publicados em catálogos ou outro tipo de publicações de referência. Assim sendo os campos que comportam este tipo de informação são, obrigatoriamente, campos de texto, com poucas possibilidades de controlo (a impossibilidade de repetição do mesmo número é controlável, por exemplo). Sendo campos de texto permitem a introdução de diferentes formatos de “códigos” com números, letras e outros caracteres como pontos, hífens, barras, etc. Esta possibilidade é o que está, na minha opinião, na origem de todas as discussões e reflexões que atrás falei. Conhecendo-a os museus passam a discutir o formato dos seus números e a pensar se os mesmos devem incluir o ano da incorporação, uma letra que identifique a colecção, o código de identificação do sítio de onde provêem, etc., etc., etc., quando deveriam estar minimizar os problemas de identificação dos objectos, a definir o manual de procedimentos, plano de documentação ou políticas de gestão de colecções, por exemplo.

A discussão do número de inventário deve resumir-se apenas à discussão sobre manutenção de numeração pré-existente (havendo argumentos fortes para a possibilidade de a alterar) e na constituição de um número que responda a necessidades específicas da instituição ou de organização, como por exemplo a gestão de diversas colecções no mesmo sistema informático (caso frequente nas autarquias), onde a inclusão da sigla do museu se torna absolutamente necessária para não haver repetição de números. A partir daí é começar no 1 e acabar onde tiver que ser!

A inclusão de referência à colecção, ao sítio, à localização, ao autor, etc. no número de inventário complica a vida em objectos que pertencem a duas colecções (ou a nenhuma, por exemplo), que não têm referência do local de proveniência, que alteram constantemente as suas localizações, cujo autor seja fruto de uma atribuição errada, etc. Incluir códigos nos números de inventário é o caminho mais fácil para complicar uma tarefa que, por si só, tem outros pontos onde a reflexão e discussão é mais necessária!

Um movimento nacional contra a complicação do número de inventário é o que precisamos! Em todo o caso venham de lá as vossas opiniões sobre o assunto.

© Imagem: K. Hennessy, 2009. Disponível aqui.

PS: já agora aproveito para vos deixar uma pequena provocação: quantos vezes pesquisaram por um número de inventário numa colecção on-line de um museu?

nunca pesquisei por número de inventário numa colecção on-line de um museu, mas passo a vida a pesquisar por código nacional de sítio (CNS) aqui:

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios

porque sei os CNS de cor? de todo.

pesquiso por CNS porque o CNS (à excepção da localização administrativa, campos pelos quais também pesquiso com frequência) é a única coisa normalizada neste inventário: é um campo de preenchimento automático incrementado de 1 a n pela ordem de introdução de registos.

é verdade que a maioria das vezes que o faço é para confirmar que outro registo na mesma base de dados (com outro CNS) corresponde ao mesmo sítio arqueológico. e só é útil porque eu própria mantenho uma base de dados em que tento, na medida da informação disponível, fazer a remissão dos vários números que o mesmo sítio tem em inventários diferentes (sim, há mais, apesar do epíteto “nacional” desta codificação).

mas isto serve para dizer que o CNS, por ser um número descomplicado e gerado sem qualquer intervenção ou vontade do inventariante, é a única tábua de salvação a que me posso agarrar.

comecemos pois por descomplicar o número de inventário. continuemos depois pelos outros campos.

o MNCCNI é urgente!

(se bem que se calhar é melhor chamar-lhe movimento 000)

Ora nem mais Zé… Teremos mesmo que criar o movimento! 😉

En mi trabajo como registrador de colecciones de museos he opinado que la mejor identificación de un objeto, al hacer el inventario, se da por dos códigos separados pero relativamente simples, puramente numéricos. Uno es el N° de Accesión (anual y correlativo. Vg. 2013.0184). Este número o código, para una rápida identificación, simplemente expresa el año de ingreso del objeto a la colección y “el lugar” en el que ingresó. NADA MÁS NI NADA MENOS. Es una referencia de uso universal en museos, y suelen ser de uso interno, pues rara vez alguien consulta un objeto de museo por su numeración o código (sea on-line o manualmente).

Hay profesionales de museos quienes buenamente desean que en un mismo código se encuentre mucha o toda la información sobre ese objeto (numeraciones-siglas del museo-apellido del autor-si es mujer u hombre-dónde nació-ingreso a la colección-género-cuánto mide –el autor y el objeto-ubicación física…), y lo único que logran es un pesado código del largo del brazo de un hombre. Esa buena intención choca con una falta de sentido práctico que complica las cosas y las hace pesadas. Menos es más (recordemos el Principio de Peter). Un número de inventario y registro NUNCA puede decirnos todo sobre el objeto. Esta numeración identifica al objeto directamente, aun cuando sea en fichas manuales o en algún software.

Se supone que toda consulta a un objeto (como el caso mencionado de 2013.0184) se hace SIEMPRE dentro del contexto de las colecciones de un museo específico, de modo que no importaría encontrar ese mismo código en la colección de otro museo, y otro contexto.

Otra información numérica complementaria sobre ese objeto, a efectos de rápida identificación, es la relativa a la Categoría (o género, o como quiera llamársele) del objeto, que puede ser escultura (ESC), pintura (PIN),punta de lanza Clovis (LANZ), atuendo o vestido (VEST) o cerámica (CER). Vg. ESC-054; PIN-167; LANZ-021; VEST-544.

Así, todo objeto de la colección de un museo llevaría, al ser inventariado, estas dos codificaciones: Accesión + Categoría (2013.0184 / ESC-0043), en campos puramente numéricos (en fichas manuales o en softwares). No más. Así, con una sola mirada se sabe cuándo ingresó el objeto y qué categoría o género refiere. El inventario, y sus registros numéricos, son un primer nivel de descripción de conocimiento sobre aquello inventariado, su puerta de entrada; los demás niveles se encuentran en la documentación del museo, en campos alfabéticos descriptivos.

Si se utiliza un software para colecciones, por lo general sus campos de información que actúan como punto de partida para abrir un expediente documental a cada objeto suelen ser el número de Accesión y el de Categoría. Pienso que es un poco como el número de cédula de identidad o el de seguridad social de una persona, suficiente para identificarla rápidamente; todo detalle adicional se busca en los diversos niveles de registro en su ficha técnica o expediente.

Sin embargo, estas discusiones siempre son muy fértiles y todos nos enriquecemos con ellas. Agradezco a Alexandre por este post. Estoy muy de acuerdo con lo que él propone acerca de crear un movimiento nacional (o mundial) contra la complicación de los números de inventario.

I’m on the accession number side of things. I find it very pratical for daily museum management needs. MatrzNet is the bane of my existence, and finding ANYTHING (let alone through an inventory number) is practically impossible. I consider it to be a black hole where you send information, and when you go back to find it, a lot of other unrelated stuff pops up, but not what you were looking for. It’s insane.