by Alexandre Matos | Mar 29, 2017 | Documentação, Museus, Publicações

Parece que foi ontem, mas na realidade já faz algum tempo, desde que discutimos na sede da BAD o que seria essencial tratar no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) que a BAD decidiu criar, em 2012. No entanto, passaram já uns anos e começamos agora a colher o fruto de algumas boas decisões que foram tomadas nessa altura.

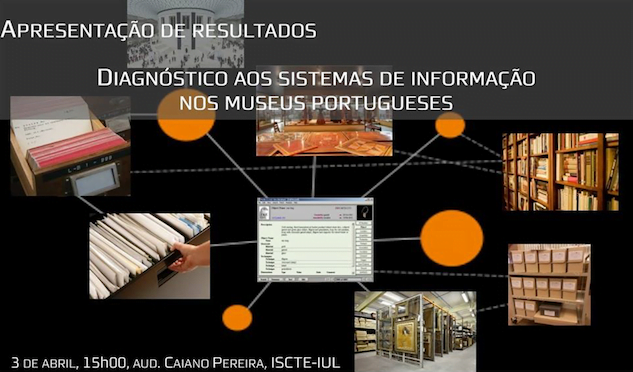

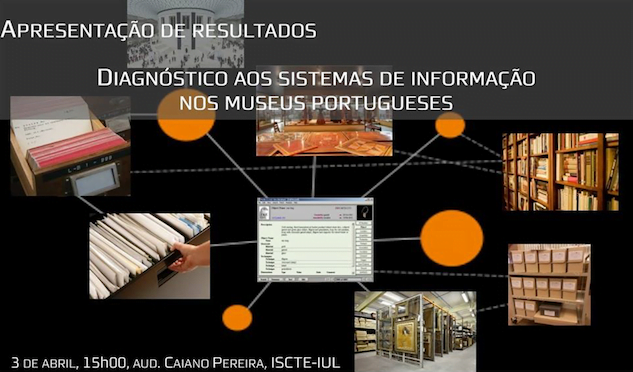

Na próxima segunda-feira será apresentado, em Lisboa, aquele que eu considero o maior contributo que este grupo dará ao sector dos museus na área da documentação: o "Diagnóstico aos sistemas de informação nos museus portugueses". Um trabalho de recolha e análise de informação, com base num inquérito cuidadosamente elaborado por um conjunto de profissionais de museus, bibliotecas e arquivos, onde se procura traçar o retrato da realidade portuguesa sobre os sistemas de informação (não confundir com as aplicações usadas nos sistemas de informação de museus) das instituições museológicas portuguesas.

Este trabalho é um ponto de partida muito importante. É um dignóstico que permitirá informar as tutelas e os técnicos dos museus sobre a realidade nacional. Não pretende apontar caminhos, mas antes mostrar onde estamos e deixar ao cuidado da comunidade museológica as decisões estratégicas a tomar para que o futuro possa ser melhor do que a realidade.

Recordo que várias pessoas presentes naquela primeira reunião na BAD abraçaram este projecto com muita energia, mas o esforço do Jorge Santos e da Conceição Serôdio nesta hercúlea tarefa deve ser aqui registado com destaque, assim como deve ficar registado o trabalho voluntário deles e de um conjunto de colegas sem os quais este trabalho não seria possível.

Deixo-vos abaixo o texto de divulgação do evento que a BAD irá realizar na próxima segunda. Inscrevam-se e participem!

Programa

O Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM), estrutura criada em 2012 no seio da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD), irá realizar no dia 3 de abril de 2017, em Lisboa, no ISCTE-IUL – Auditório Caiano Pereira (Edifício I, Piso 0) a sessão de apresentação dos resultados do “Diagnóstico aos sistemas de informação nos museus portugueses”.

O crescente interesse do público no conhecimento dos acervos museológicos, impulsiona a visão do museu como um sistema de informação e potencia o valor informacional do objeto museológico. Deste modo, o acervo do museu repartido pelos espaços expositivos, reservas, biblioteca/centro de documentação e arquivo exige equipas multidisciplinares, em especial formadas por profissionais de informação: museólogos(as), bibliotecários(as) e arquivistas numa articulação interna dos diferentes setores do museu. Este trabalho conjunto e pluridisciplinar dos(as) profissionais do museu, é a base para a concretização do sistema de informação integrado.

Nesta medida, reveste-se da maior relevância conhecer a realidade portuguesa nesta importante questão da gestão da informação dos acervos nos museus. Foi com este propósito que o Diagnóstico assumiu como objetivo o levantamento e caracterização no que diz respeito às áreas da gestão da informação sobre os seus vários tipos de bens patrimoniais, de forma a possibilitar o desenho de um quadro global desta realidade. Os resultados têm por base a aplicação, no decurso do ano de 2016, de um inquérito por questionário a um conjunto selecionado de museus.

Não deixe de participar!!

A inscrição na Sessão de Apresentação é gratuita, mas obrigatória!

PROGRAMA

15h00 | Sessão de Abertura

João Sebastião (Diretor do CIES-IUL, ISCTE-IUL)

Alexandra Lourenço (Presidente da BAD)

15h20 | Apresentação do GT-SIM

Fernanda Ferreira (GT-SIM)

15h40 | Apresentação e discussão dos resultados do Diagnóstico

Moderadora: Conceição Serôdio (GT-SIM)

Jorge Santos (GT-SIM, CIES-IUL), coordenador do estudo

José Soares Neves (ISCTE-IUL, CIES-IUL), sociólogo convidado

Clara Frayão Camacho (DGPC), museóloga convidada

16h45 | Debate

17h00 | Encerramento

Maria José Moura (Sócia honorária fundadora da BAD)

Conceição Serôdio (GT-SIM)

by Alexandre Matos | Mar 26, 2015 | Colecções, Debate, Documentação

Recorrentemente voltamos às questões da comunicação dos Museus (sobre as colecções) com as suas audiências. Seja a comunicação dentro de portas, seja a comunicação com o exterior, física ou virtual (certamente teremos em breve de rever um pouco estes conceitos), o Museu tem assumido, fruto de diversas circunstâncias, o papel de replicador das disciplinas que sustentam a investigação sobre as suas colecções (arte, história, zoologia, botânica, etc.) na forma e conteúdo utilizados para a comunicação das colecções.

É um tema que tem suscitado, ainda que por motivos diferentes, textos muito interessantes da Maria Isabel Roque (aqui e aqui) e da Maria Vlachou (aproveito para destacar este a propósito do livro com as conversas entre Martin Gayford e Philippe de Montebello) e que me é particularmente caro, porque frequentemente estou nos dois lados da barricada: o de quem prepara a documentação sobre as colecções (que deveria sustentar a sua comunicação) e o de quem vai ao museu e procura conhecimento, admiração, reflexão, supresa, etc.

Esta dupla perspectiva é, devo assumir, uma chatice para quem me acompanha. Passo a explicar. Cada vez que visito um museu e vejo informação sobre as colecções, em folhetos, tabelas, etiquetas, folhas de sala, meios multimédia, aplicações, ou outro qualquer meio, o meu primeiro pensamento vai para as circunstâncias da criação, organização e publicação da informação que tenho disponível. Imaginam vocês o que acontece a quem vai a meu lado, quando começo a falar sobre a dificuldade que existe na sistematização dos dados nos museus, a qual é possível identificar, quase sempre, comparando informação básica, por exemplo medidas, ou datas, de dois objectos colocados numa mesma sala. Sim é isso mesmo... um sonoro bocejo!

Quando me apercebo do bocejar da companhia, o que acontece normalmente logo a seguir, tento desligar-me da "visão deturpada" pelos interesses profissionais e académicos (acreditem que é complicado) e procuro contexto, ou seja, e como bem diz a Maria Vlachou, estou "... à procura de algo que possa ter significado para nós, algo que possa deliciar-nos, surpreender-nos, fazer-nos sentir bem ou mais ricos ou mais conscientes de nós mesmos e do mundo". Procuro retomar o momento em que vi, pela primeira vez, uma pedra lunar na exposição "A Aventura Humana" (apresentada, em 1988, no Museu Nacional de Etnologia) e pensei, na inconsciência própria da idade, "se conseguimos ir à lua, conseguiremos fazer tudo! Isto só tem como correr bem daqui para a frente!"

Devo dizer, antes de mais, que nem tudo depende da informação que o Museu dá a quem o frequenta. Não tenho a certeza se aquela pedra lunar teria mais alguma explicação para além do seu nome e proveniência (se bem me recordo tinha também informação sobre o seu proprietário), mas o projecto da exploração lunar e as séries e filmes de ficção científica (Espaço 1999, Galactica, Guerra das Estrelas, etc.) exerciam, nos anos 80, um fascínio brutal sobre a nossa imaginação e aquela pedra aproximou-me do meu sonho de me tornar num explorador do espaço ou de ser o primeiro espinhense a cursar a academia dos Jedi. No entanto, quantas vezes é que este tipo de situações acontece? Quantas outras não ficamos desiludidos perante um objecto, por não termos o conhecimento, informação, contexto (ou até imaginação) necessários para nos maravilharmos?

Pode o Museu ficar descansado quanto a esta questão?

A resposta é óbvia. Não pode! Mas não é verdade que parece estar descansado? Não continuamos a ver, salvo muito honrosas e boas excepções, um conjunto de informação que não é muito mais do que autor, data de execução, técnicas, dimensões e origem? Não faz muito tempo que visitei uma exposição de um autor que me era (ainda é) completamente desconhecido, mas em nenhum local na exposição encontrei sequer a uma referência sobre a vida (reparem que não disse apenas percurso artístico, disse vida) daquela pessoa e em cada objecto que a exposição me mostrava (impecavelmente exposto), não tinha mais do que técnica, data e título (muitas vezes s/ título). Esteticamente foi um exercício agradável, mas não me fez pensar em mais nada, não acrescentou em mim nada sobre o autor ou sobre a sua obra, não me cativou a procurar mais. Se me tivessem dado um pouco de contexto sobre o autor e a obra (preferindo eu factos em vez de uma avaliação subjectiva da sua obra e vida, devo confessar), não seria mais fácil a aproximação pretendida com a exposição pública dos objectos? Eu, e pelo que li, a Maria Isabel Roque e a Maria Vlachou, concordamos que sim, no entanto, a(s) forma(s) utilizada(s) pelo Museu para o fazer é que são o verdadeiro desafio.

Desde logo, reafirmando as palavras da Maria Isabel Roque, julgo que "... urge uma reflexão crítica e teoricamente fundamentada acerca da informação pertinente e adequada, bem como acerca do papel inevitável dos recursos da informação digital, dentro e fora do espaço museológico" e acrescento que esta reflexão crítica terá que ser acompanhada com uma mudança urgente da prática e das políticas ou estratégias que a sustentam. Deixo então alguns pontos que poderiam, na minha opinião, contribuir para essa mudança:

- Definir e implementar políticas que coloquem o inventário, catalogação, estudo e gestão de colecções como prioridade para os museus (não querendo com isto dizer que se neglicencie o restante, mas não se fazem omeletes sem ovos! Não se comunica bem aquilo que se desconhece ou conhece pela rama*);

- Fazer com que essas políticas permitam implementar planos de documentação em que a normalização de processos, estruturas e terminologias possa contribuir para a disseminação real do conhecimento das colecções;

- Fazer estudos de públicos centrados na expectativa e não na experiência, ou seja, procurar o que pretendem os públicos e não aquilo que eles sentem relativamente à sua visita a determinado museu ou colecção;

- Definir um modelo de documentação de colecções centrado no conceito COPE (Create Once, Publish Everywhere) que permitiria, entre outras questões, a optimização dos recursos despendidos no processo;

- Abraçar novas ferramentas como o "Storytelling", por exemplo, na planificação da utilização e exposição das colecções (e pensar nelas nos processos de documentação e gestão de colecções também dava jeito, já agora);

- Olhar, seriamente, para aquilo que é o poder da Rede Social que temos à nossa frente (ou no bolso) e utilizar, sem constrangimentos (a não ser os éticos, claro), esse poder em benefício da construção desta nova prática.

Que vos parece?

* Uma nota para recordar o elevado número de colecções que não estão convenientemente documentadas em Portugal (e não só).

© Imagem: Wikipedia

by Alexandre Matos | Set 19, 2014 | Speaker's Corner

Nota de Alexandre Matos: o seguinte post, inserido no Speaker's Corner, foi publicado antes no Facebook pela colega e amiga Juliana Monteiro. Assim que o li enviei à Juliana o convite para o publicar aqui no Mouseion e espero que gostem (como eu gostei de o ler), que vos seja útil e que possa suscitar a curiosidade de participar em futuras conferências do CIDOC. Obrigado Juliana pela partilha.

Prezados colegas,

Escrevo este post pois gostaria de compartilhar com todos vocês um pouco do que foi a Conferência Anual do CIDOC, realizada em Dresden/Alemanha durante os dias 6 a 11 de setembro. O tema deste ano foi Networking na Era Digital, buscando apresentar e problematizar o assunto através de diferentes sessões de comunicação, painéis, keynotes, sessões especiais e reuniões dos grupos de trabalho do CIDOC. Trata-se apenas de um post sem maiores pretensões - mais um relato de impressões, a partir do que pude absorver deste importante evento.

Apesar da participação maior de profissionais europeus, em sua grande maioria da Alemanha, Áustria e outros países vizinhos, a Conferência deste ano - segundo o próprio CIDOC - teve um grande número de participantes de vários lugares do planeta, sendo talvez a maior conferência já realizada pelo Comitê em muito tempo. Eram pessoas dos quatro cantos do mundo mesmo, vindo de países como Armênia, Irã, Índia, Zâmbia, Brasil, México, Venezuela, Portugal, Israel, Grécia, Estados Unidos, China, Rússia e por aí vai.

Enfim, gentes diferentes, todos discutindo documentação e gestão da informação, em suas diferentes nuances e temáticas a partir do assunto central. Muitas dessas pessoas (inclusive eu) puderam participar devido ao auxílio de bolsas do Getty Foundation, que vale a pena ser destacado como uma fonte constante de auxílio. Além das múltiplas origens, havia também a variedade de perspectivas sobre o assunto: entre os participantes, havia os acadêmicos, os técnicos da área de TI, os documentalistas, os estudantes que gostariam de entrar para a área. Um universo desafiador, que se refletia bem nos interesses das pessoas em procurar por uma ou outra sessão de comunicação ou de grupo de trabalho.

Particularmente para mim, que fui pela primeira vez, a Conferência foi importante para verificar que não estamos sozinhos aqui em terras brasileiras no que se refere aos tipos de problemas enfrentados. Pois sim: a ausência de programas mais integrados, de ações sistemáticas de documentação, de continuidade de projetos e equipes não é um privilégio só nosso ou dos países da América Latina, África e Ásia. Os nossos colegas europeus também enfrentam situações muito parecidas com as nossas, incluindo também falta de recursos financeiros.

Participei particularmente das sessões de comunicação em que se discutiu a profissão de documentalista de museu e outra, que discutiu os processos de documentação em museus (workflows, sistemas e metodologias de catalogação, etc). Nas respectivas sessões foram apresentados o Programa de Treinamento do CIDOC que realizamos no ano passado e neste, pelo colega Gabriel Moore, e o trabalho de tradução e localização do SPECTRUM para a língua portuguesa, pelos colegas Juliana Rodrigues Alves e Alexandre Matos.

Na sessão sobre as questões profissionais, ficou muito claro que o documentalista dentro do museu precisa, cada vez mais, ter uma formação que o ajude a lidar com o universo digital. Mas, isso não quer dizer que ele deve saber tudo ou dominar tudo - pois isso seria, obviamente, impossível. Todavia, o termo "digital curation" (curadoria digital) tem sido cada vez mais associado ao fazer documental dos profissionais que lidam com a gestão de acervos, fazendo com que eles sejam recolocados numa posição central nos processos decisórios dos museus. Ou seja, o contexto atual exige que curadores, pesquisadores e documentalistas trabalhem em conjunto, pois caso contrário não se saberá nunca como utilizar a informação produzida sobre os acervos de modo que ela seja recuperada, apropriada e difundida amplamente pela internet.

A ênfase também na necessidade de criação de cursos específicos sobre documentação em museus me pareceu uma demanda, bastante presente na fala dos colegas europeus. Isto é: lá, a formação faz com que as pessoas muitas vezes estudem os museus já na pós-graduação, se tornando assim profissionais que buscam postos como pesquisadores especializados ou curadores. Mas, para lidar com as questões práticas do dia a dia e principalmente com os desafios da documentação, ainda não há formação específica nesta área (como foi o caso da Alemanha, por exemplo). E ficou a questão: como seria melhor resolver essa situação? Com cursos periódicos ou mestrados exclusivos sobre o tema? Questões para pensar...

Foto: Fabio Mariano Cruz Pereira, 2014.

No que se refere à sessão dos processos de documentação, foi interessante conhecer projetos como o AZ Infinitum, que apresenta a catalogação de azulejos em Portugal e possui uma metodologia muito interessante de abordagem dos espaços e deste tipo de material. Outro ponto interessante foi conhecer a experiência realizada pela Finlândia na localização do SPECTRUM. Questões bem parecidas com as enfrentadas pelo grupo do projeto SPECTRUM PT, que ao menos mostraram que temos mais gente nesse barco, com as mesmas dúvidas e proposições para o futuro. As imagens abaixo mostram um pouco deste momento:

Foto: Fabio Mariano Cruz Pereira, 2014.

No que se refere à sessão dos processos de documentação, foi interessante conhecer projetos como o AZ Infinitum, que apresenta a catalogação de azulejos em Portugal e possui uma metodologia muito interessante de abordagem dos espaços e deste tipo de material. Outro ponto interessante foi conhecer a experiência realizada pela Finlândia na localização do SPECTRUM. Questões bem parecidas com as enfrentadas pelo grupo do projeto SPECTRUM PT, que ao menos mostraram que temos mais gente nesse barco, com as mesmas dúvidas e proposições para o futuro. As imagens abaixo mostram um pouco deste momento:

Fotos: Juliana Monteiro, 2014.

A Sessão Especial sobre o SPECTRUM, da qual também participei, permitiu conhecer mais da experiência dos noruegueses, que estão estudando a tradução e localização da norma. A metodologia utilizada por eles para diagnosticar o grau de pertinência da norma frente à realidade dos museus daquele país foi realmente interessante de conhecer!

Por último, dois pontos me chamaram também a atenção:

1)o projeto que está sendo proposta pelo Documentation Standards Working Group de criação de um dicionário e um glossário sobre prática de museus. O objetivo é apresentar outras visões sobre termos relacionados ao cotidiano da área, servindo assim como mais uma referência de trabalho. Quando questionado sobre a sobreposição desta publicação (que será feita em formato Wiki) com a "Conceitos Chave de Museologia", o coordenador do WG disse simplesmente que esse dicionário e glossário não se pretende O dicionário, mas apenas ser mais um instrumento de trabalho - uma opção a mais para o profissional de museu. Talvez tenhamos algo bem interessante saindo disso - e já fizemos questão de garantir a língua portuguesa lá no meio! Quem quiser saber mais sobre isso, vale entrar no grupo do CIDOC no LinkedIn.

2) A criação de um novo Working Group, dedicado exclusivamente ao tema "patrimônio imaterial". Eu não cheguei a participar das reuniões deste novo WG, mas também parece algo que merece ser acompanhado bem de perto, para saber como o CIDOC vai lidar com esse tema e, em paralelo, com a discussão sobre ontologias, websemântica e representação de conteúdo.

Para terminar esse loooongo post, fica a impressão de que o assunto "documentação em museus" têm mesmo se aproximado cada vez mais da questão central da gestão da informação sobre os acervos. E, como a Tanya Szrajber, do Museu Britânico, destacou na última keynote da Conferência (imagem abaixo), no final não importa que você, enquanto profissional/instituição, não domine todos os padrões, normas, ou tenha mesmo o melhor banco de dados do mundo. Desde que a preocupação com a gestão da informação sobre os acervos envolva uma sistemática, continuidade, lógica e organicidade, então ela estará sendo bem feita. E isso foi um alento, pois é sempre bom ouvir que há esperança no fim do túnel!

Fotos: Juliana Monteiro, 2014.

A Sessão Especial sobre o SPECTRUM, da qual também participei, permitiu conhecer mais da experiência dos noruegueses, que estão estudando a tradução e localização da norma. A metodologia utilizada por eles para diagnosticar o grau de pertinência da norma frente à realidade dos museus daquele país foi realmente interessante de conhecer!

Por último, dois pontos me chamaram também a atenção:

1)o projeto que está sendo proposta pelo Documentation Standards Working Group de criação de um dicionário e um glossário sobre prática de museus. O objetivo é apresentar outras visões sobre termos relacionados ao cotidiano da área, servindo assim como mais uma referência de trabalho. Quando questionado sobre a sobreposição desta publicação (que será feita em formato Wiki) com a "Conceitos Chave de Museologia", o coordenador do WG disse simplesmente que esse dicionário e glossário não se pretende O dicionário, mas apenas ser mais um instrumento de trabalho - uma opção a mais para o profissional de museu. Talvez tenhamos algo bem interessante saindo disso - e já fizemos questão de garantir a língua portuguesa lá no meio! Quem quiser saber mais sobre isso, vale entrar no grupo do CIDOC no LinkedIn.

2) A criação de um novo Working Group, dedicado exclusivamente ao tema "patrimônio imaterial". Eu não cheguei a participar das reuniões deste novo WG, mas também parece algo que merece ser acompanhado bem de perto, para saber como o CIDOC vai lidar com esse tema e, em paralelo, com a discussão sobre ontologias, websemântica e representação de conteúdo.

Para terminar esse loooongo post, fica a impressão de que o assunto "documentação em museus" têm mesmo se aproximado cada vez mais da questão central da gestão da informação sobre os acervos. E, como a Tanya Szrajber, do Museu Britânico, destacou na última keynote da Conferência (imagem abaixo), no final não importa que você, enquanto profissional/instituição, não domine todos os padrões, normas, ou tenha mesmo o melhor banco de dados do mundo. Desde que a preocupação com a gestão da informação sobre os acervos envolva uma sistemática, continuidade, lógica e organicidade, então ela estará sendo bem feita. E isso foi um alento, pois é sempre bom ouvir que há esperança no fim do túnel!

Foto: Juliana Monteiro, 2014.

A próxima conferência anual do CIDOC se realizará em Nova Délhi, na Índia. Ainda sem data certa, mas provavelmente em setembro de 2015, no The National Museum Institute of the History of Art, Conservation and Museology. Quem se interessar, vale a pena ir acompanhando o site do CIDOC para saber as datas e se programar.

Com certeza, foi uma experiência e tanto, que ainda estou tentando apreender na sua totalidade (rs). Isso também pela oportunidade de conhecer outras realidades, mas principalmente pela chance de conhecer pessoas, compartilhar experiências e abrir a cabeça para outras ideias e perspectivas.

Foto: Juliana Monteiro, 2014.

A próxima conferência anual do CIDOC se realizará em Nova Délhi, na Índia. Ainda sem data certa, mas provavelmente em setembro de 2015, no The National Museum Institute of the History of Art, Conservation and Museology. Quem se interessar, vale a pena ir acompanhando o site do CIDOC para saber as datas e se programar.

Com certeza, foi uma experiência e tanto, que ainda estou tentando apreender na sua totalidade (rs). Isso também pela oportunidade de conhecer outras realidades, mas principalmente pela chance de conhecer pessoas, compartilhar experiências e abrir a cabeça para outras ideias e perspectivas.

Juliana Monteiro

São Paulo, Brasil – 18/09/2014

Juliana Monteiro é graduada em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e mestre em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atuou como museóloga do Museu da Energia de São Paulo/Fundação Energia e Saneamento e, desde 2008, trabalha na Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Entre as suas atividades, está a coordenação do Comitê de Política de Acervo dos Museus da Secretaria e a administração do Banco de Dados de Acervo do mesmo órgão. Desde 2010, é professora do curso técnico de Museologia da ETEC Parque da Juventude/Centro Paula Souza, ministrando aulas sobre documentação e ética profissional. É membro do CIDOC-ICOM e da Comissão Editorial da Coleção “Gestão e Documentação de Acervos: textos de referência”, que publicou neste ano as traduções das Categorias de Informação do CIDOC e a norma SPECTRUM 4.0, em conjunto com parceiros portugueses Alexandre Matos e Museu de Ciência da Universidade de Coimbra.

by Alexandre Matos | Jan 17, 2013 | Blogs, Documentação

Não, meus caros amigos, não estamos perante um erro meu a mencionar a lendária série de Mr. Spock e do amigo Cap. James T. Kirk, a Star Trek, nem sequer estamos perante uma nova sequela da mesma. Estamos antes perante uma excelente iniciativa de Angela Kipp, Fernando Almarza Risquez e Mathew C. Leininger, autores do site Registrar Trek: The Next Generation que se assume como um projecto para quebrar as barreiras de língua e conectar os registrars de todo o mundo. Em português um bom nome para o projecto seria: "registrars" de todo o mundo uni-vos!, no entanto, precisaríamos de uma palavra para substituir o anglicanismo (eu sei que "documentalista" poderia ser usada, mas há algo inexplicável nesta palavra que me faz não gostar dela... provavelmente o abuso do "ista" na área política).

Sobre o projecto, Angela Kipp deixa-nos as seguintes linhas na introdução do site:

It occured to us, that language is a crucial barrier for professional development. Many are excluded from important information because interesting publications are only available in – let’s say – English. We found this to be true in many, many aspects of the museum world. So we started this blog.

The idea is to share articles about registrars, collections, cataloguing, documenting and so on in as many languages as possible. We start with our own articles and we can provide at this moment Spanish, German and English. We highly appreciate everyone who is willing to contribute by translating or writing.

We work this way: each one of us translates his / her article in English and the other one makes suggestions improving the English and then translates the article into his native language. Given this process it might well be that there are parts that can be translated more accurate. So feel free to drop us a line if you speak two languages well and discover that we goofed up something.

The basic thought is the free flow of information to and from other languages. We do this out of conviction and affection to the work in museums. We appreciate everybody who likes to support us (and maybe translate one or the other article into another language?).

A ideia é bastante interessante não vos parece? Até porque os autores são "registrars" com experiência em museus ou professores desta matéria em cursos de museologia e têm a visão de diferentes países e continentes sobre os problemas, metodologias, recursos, etc. que se colocam na documentação e gestão das colecções nos museus. Aliás se lerem o artigo "The Critical Registrar" de Fernando Almarza Risquez perceberão o que quero dizer e o que ganhamos com a tradução deste tipo de textos para uma língua que nos seja mais próxima.

A very interesting and captivating project. Congrats Angela, Fernando and Mathew. Best regards from Portugal.

PS: não posso deixar de referir que o projecto já tem uma voluntária para a tradução dos textos para Português, a Liliana Rego, conforme podem ver nos comentários da introdução do projecto que citei anteriormente.

Fotos: Juliana Monteiro, 2014.

A Sessão Especial sobre o SPECTRUM, da qual também participei, permitiu conhecer mais da experiência dos noruegueses, que estão estudando a tradução e localização da norma. A metodologia utilizada por eles para diagnosticar o grau de pertinência da norma frente à realidade dos museus daquele país foi realmente interessante de conhecer!

Por último, dois pontos me chamaram também a atenção:

1)o projeto que está sendo proposta pelo Documentation Standards Working Group de criação de um dicionário e um glossário sobre prática de museus. O objetivo é apresentar outras visões sobre termos relacionados ao cotidiano da área, servindo assim como mais uma referência de trabalho. Quando questionado sobre a sobreposição desta publicação (que será feita em formato Wiki) com a "Conceitos Chave de Museologia", o coordenador do WG disse simplesmente que esse dicionário e glossário não se pretende O dicionário, mas apenas ser mais um instrumento de trabalho - uma opção a mais para o profissional de museu. Talvez tenhamos algo bem interessante saindo disso - e já fizemos questão de garantir a língua portuguesa lá no meio! Quem quiser saber mais sobre isso, vale entrar no grupo do CIDOC no LinkedIn.

2) A criação de um novo Working Group, dedicado exclusivamente ao tema "patrimônio imaterial". Eu não cheguei a participar das reuniões deste novo WG, mas também parece algo que merece ser acompanhado bem de perto, para saber como o CIDOC vai lidar com esse tema e, em paralelo, com a discussão sobre ontologias, websemântica e representação de conteúdo.

Para terminar esse loooongo post, fica a impressão de que o assunto "documentação em museus" têm mesmo se aproximado cada vez mais da questão central da gestão da informação sobre os acervos. E, como a Tanya Szrajber, do Museu Britânico, destacou na última keynote da Conferência (imagem abaixo), no final não importa que você, enquanto profissional/instituição, não domine todos os padrões, normas, ou tenha mesmo o melhor banco de dados do mundo. Desde que a preocupação com a gestão da informação sobre os acervos envolva uma sistemática, continuidade, lógica e organicidade, então ela estará sendo bem feita. E isso foi um alento, pois é sempre bom ouvir que há esperança no fim do túnel!

Fotos: Juliana Monteiro, 2014.

A Sessão Especial sobre o SPECTRUM, da qual também participei, permitiu conhecer mais da experiência dos noruegueses, que estão estudando a tradução e localização da norma. A metodologia utilizada por eles para diagnosticar o grau de pertinência da norma frente à realidade dos museus daquele país foi realmente interessante de conhecer!

Por último, dois pontos me chamaram também a atenção:

1)o projeto que está sendo proposta pelo Documentation Standards Working Group de criação de um dicionário e um glossário sobre prática de museus. O objetivo é apresentar outras visões sobre termos relacionados ao cotidiano da área, servindo assim como mais uma referência de trabalho. Quando questionado sobre a sobreposição desta publicação (que será feita em formato Wiki) com a "Conceitos Chave de Museologia", o coordenador do WG disse simplesmente que esse dicionário e glossário não se pretende O dicionário, mas apenas ser mais um instrumento de trabalho - uma opção a mais para o profissional de museu. Talvez tenhamos algo bem interessante saindo disso - e já fizemos questão de garantir a língua portuguesa lá no meio! Quem quiser saber mais sobre isso, vale entrar no grupo do CIDOC no LinkedIn.

2) A criação de um novo Working Group, dedicado exclusivamente ao tema "patrimônio imaterial". Eu não cheguei a participar das reuniões deste novo WG, mas também parece algo que merece ser acompanhado bem de perto, para saber como o CIDOC vai lidar com esse tema e, em paralelo, com a discussão sobre ontologias, websemântica e representação de conteúdo.

Para terminar esse loooongo post, fica a impressão de que o assunto "documentação em museus" têm mesmo se aproximado cada vez mais da questão central da gestão da informação sobre os acervos. E, como a Tanya Szrajber, do Museu Britânico, destacou na última keynote da Conferência (imagem abaixo), no final não importa que você, enquanto profissional/instituição, não domine todos os padrões, normas, ou tenha mesmo o melhor banco de dados do mundo. Desde que a preocupação com a gestão da informação sobre os acervos envolva uma sistemática, continuidade, lógica e organicidade, então ela estará sendo bem feita. E isso foi um alento, pois é sempre bom ouvir que há esperança no fim do túnel!