Os custos da digitalização do património e a normalização

A digitalização do património cultural é um tema que me interessa muito. Já o tinha abordado, embora sobre diferentes perspectivas, aqui, aqui e aqui. Hoje retomo o tema tendo como pretexto a leitura do excelente artigo de Martin Doerr e de Dominic Oldman, intitulado "The Costs of Cultural Heritage Data Services: The CIDOC CRM or Aggregator formats?", publicado no blog de Dominic Oldman (que recomendo vivamente). Martin Doerr é um investigador com muita experiência nesta matéria (façam uma pequena pesquisa no google e perceberão) e Dominic Oldman é "Deputy Head of Information Systems" no British Museum e é o investigador principal no projecto Researchspace onde procura desenvolver um ambiente colaborativo de investigação online através da utilização de conjuntos de dados ricos semanticamente. Algo que perceberão melhor depois da leitura deste post (e para os com mais conhecimentos técnicos passarem por aqui) e de assistirem a estes vídeos: http://youtu.be/HCnwgq6ebAs&w=500 http://youtu.be/HbYgaxctGV8&w=500 Voltando então ao artigo sobre os custos da digitalização do património e os custos associados, gostava que pudessem reflectir no seguinte excerto do mesmo onde os autores mencionam a necessidade de uma representação do contexto adequada, em substituição da tradicional disponibilização de dados "principais" e descontextualizados sobre os diversos objectos, como datas, medidas, autores, informação de conservação, etc., indo de encontro ao pedido por cada um dos modelos de dados dos agregadores de informação (ver como exemplo o EDM da Europeana).The institution actually curating content must document it so that it will be not only found, but understood in the future. It therefore needs an adequate [1] representation of the context, content and objects come from and their meaning. This representation already has some disciplinary focus, and ultimately allows for integrating the more specialized author knowledge or lab data. For instance, chronological data curves from a carbon dating (C14) lab should be integrated at a museum level (2) by exact reference to the excavation event and records, but on an aggregator level (3) may be described just by a creation date.Na opinião dos autores, com a qual eu concordo absolutamente, o custo da digitalização do património cultural poderia ser consideravelmente reduzido, se as instituições que providenciam os dados aos diferentes agregadores (museus, arquivos e bibliotecas) centrassem a sua atenção e esforços na criação de dados de acordo com o definido no CIDOC CRM (ISO 21127:2006). A principal razão para o fazerem prende-se com o facto de o CIDOC CRM possibilitar a definição de uma estrutura semântica de referência que possibilita, segundo os autores, a exportação da informação para qualquer tipo de modelo de dados definido pelos agregadores, tendo como vantagem, no futuro, a possibilidade de criar melhores sistemas de pesquisa e de investigação colaborativa na área do património cultural. Sendo uma possibilidade que nos agradará a todos (imagino eu), esta interessante ideia é concretizada (com as limitações tecnológicas actuais) na ferramenta que os vídeos atrás demonstram, no entanto, a questão principal mantém-se: será que os museus (e já agora os arquivos e bibliotecas) percebem que o trabalho que têm na documentação e gestão das suas colecções pode ser dificilmente reutilizável no futuro, caso não comecem a conhecer e trabalhar de acordo com o definido no CIDOC CRM? É uma questão importante a ter em conta no planeamento dos projectos de documentação de qualquer colecção, não vos parece? Comentem e partilhem, se acharem o tema interessante. © imagem: daqui.

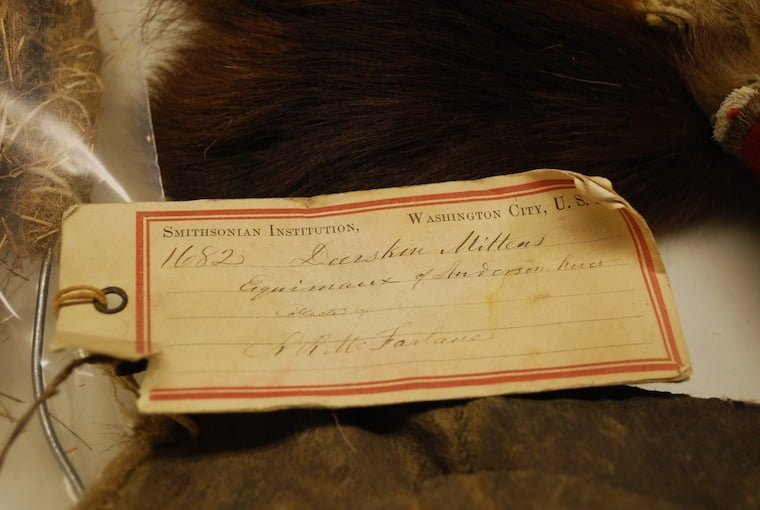

Número de inventário

MCG.001, 817GF-01, 2001.012, SF.010, P.004, 17726, FCR.1.ESC01, MMA.P.RES.001 e podia continuar todo o dia a escrever aqui exemplos de números de inventário usados nos museus portugueses, mas penso que as hipóteses apresentadas serão suficientes para que compreendam onde quero chegar: não há uma norma, uma só forma de o construir e, muito menos, uma forma de o construir de maneira a que o número de inventário nos diga tudo sobre determinado objecto. E mais: isso não constitui, ou não deveria constituir, qualquer problema para o museu e para o seu sistema de informação! Vem este post a propósito da crescente quantidade de discussões e reflexões que tenho vindo a assistir nos museus sobre a forma de construção do número de inventário que, na minha opinião, são (dizendo de uma maneira bruta) um desperdício de tempo e recursos! Passo a explicar. Historicamente o número de inventário servia, nos sistemas de fichas manuais, para identificar os objectos de forma rápida, tal como as cotas, assunto e CDU nas bibliotecas, sem termos que tirar a própria ficha do seu local para perceber de que tipo de objecto se tratava. Este tipo de constrangimento fazia com que o número de inventário tivesse quase sempre a referência (numa letra, número, etc.) da tipologia do objecto, da colecção a que o mesmo pertence, do sítio arqueológico de onde provinha, do autor, do ano de incorporação, entre outro tipos de informação que auxiliavam os conservadores na organização desse tipo de ficheiros. Muitos de nós encontramos objectos nas colecções dos museus com este tipo de referência, basta consultar uma colecção online. Estes constrangimentos desaparecem totalmente com a introdução dos sistemas informatizados de gestão de colecções. Vejamos porquê. Um importante ponto prévio nesta discussão: o número de inventário deve ser tão permanente quanto possível! Não defendo qualquer actualização do número de inventário que não seja bem fundamentada e ainda melhor documentada! O número de inventário poderia (e devia para evitar perdas de tempo a discutir este tema) ser actualmente um número automático incrementado pelo sistema de gestão das colecções, não fosse a necessidade de manutenção de números de inventário pré-existentes! Ninguém quer, como é óbvio, remarcar os objectos, criar sistemas de remissão que permitam identificar os números de inventário de determinados objectos que foram já publicados em catálogos ou outro tipo de publicações de referência. Assim sendo os campos que comportam este tipo de informação são, obrigatoriamente, campos de texto, com poucas possibilidades de controlo (a impossibilidade de repetição do mesmo número é controlável, por exemplo). Sendo campos de texto permitem a introdução de diferentes formatos de "códigos" com números, letras e outros caracteres como pontos, hífens, barras, etc. Esta possibilidade é o que está, na minha opinião, na origem de todas as discussões e reflexões que atrás falei. Conhecendo-a os museus passam a discutir o formato dos seus números e a pensar se os mesmos devem incluir o ano da incorporação, uma letra que identifique a colecção, o código de identificação do sítio de onde provêem, etc., etc., etc., quando deveriam estar minimizar os problemas de identificação dos objectos, a definir o manual de procedimentos, plano de documentação ou políticas de gestão de colecções, por exemplo. A discussão do número de inventário deve resumir-se apenas à discussão sobre manutenção de numeração pré-existente (havendo argumentos fortes para a possibilidade de a alterar) e na constituição de um número que responda a necessidades específicas da instituição ou de organização, como por exemplo a gestão de diversas colecções no mesmo sistema informático (caso frequente nas autarquias), onde a inclusão da sigla do museu se torna absolutamente necessária para não haver repetição de números. A partir daí é começar no 1 e acabar onde tiver que ser! A inclusão de referência à colecção, ao sítio, à localização, ao autor, etc. no número de inventário complica a vida em objectos que pertencem a duas colecções (ou a nenhuma, por exemplo), que não têm referência do local de proveniência, que alteram constantemente as suas localizações, cujo autor seja fruto de uma atribuição errada, etc. Incluir códigos nos números de inventário é o caminho mais fácil para complicar uma tarefa que, por si só, tem outros pontos onde a reflexão e discussão é mais necessária! Um movimento nacional contra a complicação do número de inventário é o que precisamos! Em todo o caso venham de lá as vossas opiniões sobre o assunto.© Imagem: K. Hennessy, 2009. Disponível aqui.

PS: já agora aproveito para vos deixar uma pequena provocação: quantos vezes pesquisaram por um número de inventário numa colecção on-line de um museu?

5º Encontro Paulista de Museus – S. Paulo – Brasil

Numa altura em que a administração central* de museus em Portugal se entretém (desculpem-me, mas não lhe consigo chamar outra coisa) a publicar regulamentos de utilização de imagens do património ou a despachar (no sentido literal do termo) novas condições de acesso ao património português (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui), a Secretaria de Cultura do Estado de S. Paulo convoca, para discutir o futuro da política estadual de museus (imagine-se!!!) os museus e os seus profissionais. O 5º Encontro Paulista de Museus, que se realizará no Memorial da América Latina, entre 19 e 21 de Junho, propõe: ...debater políticas públicas para as instituições museológicas brasileiras e ampliar a interlocução e a rede de colaboração dos museus paulistas. No programa deste encontro encontramos temas de debate muito interessantes, como as políticas públicas de museus no espaço da federação de estados que é o Brasil, a utilização dos museus como promotores do relacionamento social, a realização da Conferência Anual do ICOM no Brasil, a documentação e pesquisa nas colecções museológicas (um painel onde participará o meu caro e ilustre amigo Fernando Cabral), educação, segurança das colecções, etc. Os debates e suas conclusões serão tidos em conta na elaboração das políticas públicas para os museus no estado de S. Paulo e, tendo em conta a sua influência no restante país, serão reflectidas em diversos outros estados daquele país. Deste lado do Atlântico fico com uma inveja saudável por ver colegas e instituições a debater o seu futuro e fico saudoso do tempo em que se debatia de forma aberta e participada aqui em Portugal a constituição de uma rede de museus, a criação de uma política para os museus, a criação de uma lei quadro dos museus, etc. Estamos, como menciona o Dr. Luís Raposo no seu artigo no Público sobre as condições de acesso a museus e monumentos, a viver um retrocesso sem paralelo na história recente do país. *Mantenho apenas a referência a central. É estranha para mim a organização regional que querem dar à cultura, num país que culturalmente tem mais sentido uno do que dividido desta forma.

Discutir o fracasso!

Nós vivemos num país, sociedade e tempo em que o fracasso raramente é discutido. O seu contrário, o sucesso, por seu turno tem honras de prime time, reconhecimento oficial, medalhas e condecorações, etc. que são óbvias e merecidas e com as quais, como deverão compreender, concordo inteiramente. Promover e premiar o sucesso é incentivar a mudança e a evolução. No entanto, já algum dos meus caros leitores pensou sobre a quantidade de vezes que um homem de sucesso teve que falhar para alcançar o el dorado? Alguém ainda acredita que basta mesmo uma boa ideia? E o trabalho para a pôr em prática? E as dezenas de experiências que temos de fazer para chegar a uma conclusão que aponta um possível caminho para a cura de uma doença difícil? E a quantidade de vezes que tenho de fazer sopas para me calhar uma como deve ser? O sucesso dá trabalho e é feito de uma boa (espera-se que não muito elevada) quantidade de insucessos, concordam? Então e porque não o debatemos? Porque não aprendemos mais com o insucesso dos outros? Se um museu fez determinado caminho que se revelou um fracasso, porque razão não pode outro museu aprender com os erros feitos nesse caminho e lucrar com isso? Vem este tema a propósito de um post no Museum Computer Group (Come and celebrate your failure with us!) na qual é anunciado um evento que pretende debater o fracasso e o que se seguiu ao fracasso, ou seja o que fazemos quando algo corre mal (a avaliação e posterior noção daquilo que correu mal e não teve sucesso seria por si só um interessante tema de discussão). Um evento que me parece muito semelhante ao World Failurists Congress que temos por cá (se não conhecem recomendo e já vai ter uma segunda edição). E os meus caros amigos estão abertos para debater o insucesso? Eu sugeri no museologia.comes (um dos grupos do museologia.porto um almoço à volta do tema, que me dizem? © Imagem: Daqui.